夜の海で光る生物

光を出す生物といえば、小川で光るホタルを多くの人が思い浮かべると思います。ところが海に目を向けてみると、ウミホタル、夜光虫、ホタルイカ、チョウチンアンコウ、オワンクラゲ、ハダカイワシなどがよく知られています。海面から観察できるものとしてはウミホタル、夜光虫、オワンクラゲ、ホタルイカなどに限定されるようです。

最近問い合わせが増えてきましたので、当サイト内に散在している夜光虫・ウミホタル観察記録の案内ページを作成しました。このページの一番下より案内ページに入れます

ウミホタルと夜光虫

夜光虫とウミホタルは、同じ生き物と思われがちですが、体の大きさ、分類や生態、発光方法、光の強さ、すんでいる場所などが全く異なっています。

|

|

ウミホタル

ウミホタルは主に黒潮暖流の影響を受ける日本各地に分布しています。体長数ミリの節足動物で、波の静かな砂地の内湾の岸に近い比較的浅いところに生息しています。日中は海底の砂の中に潜って隠れていますが、夜になると砂中からはい出してきて活発に泳ぎ、死んだ魚などの肉を食べるそうです。海水のきれいな場所をきれいなままに保ってくれている働き者なのですね。

刺激を受けた時などは、発光液を海水に放出し、青い光の煙幕を張って逃走します。なので、海面から発光の様子を見ているとあちこちで、巨大なクラゲが海中を光りながら浮遊しているように見えます。

|

|

|

|

夜光虫

このプランクトンは植物性で太く長い触手があり、径がわずか1mm程度で、刺激によって発光するため通称・夜光虫と呼ばれています。

異常増殖すると赤潮をつくることもありますが毒性もなく漁業被害も起こさないタイプのプランクトンです。

でも、赤潮が発生したときにはぜひ一度夜の海へカヌーで繰り出して観察してみて下さい。自分の周り5m(乗っているカヌーの長さ)が光の絨毯になり感激されること請け合いです。

|

|

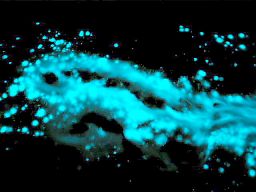

夜光虫の発光 能登半島九十九湾 2001/05/05夜撮影

|

|

|

| 日中のパドリングで夜光虫赤潮地帯を通過したときに採取した夜光虫。夜まで保管しておいたところ、ボーッと青白くボトルが光りつづけました。 |

本日は夜光虫の大群が九十九湾内に押し寄せています。石を投げ込んだり、ロープで水面を叩いたりして光らせるとあたりが一瞬眩しいくらいの明るさになりました。 |

青白く光る海面を見ていると、三途の川を見ているような不思議な気分になります。 |

|

夜光虫とウミホタルのまとめ

| |

夜光虫 |

ウミホタル |

|

種類の違い |

原生動物門渦鞭毛藻(褐虫藻)類で光合成をする円盤状の植物性プランクトン |

節足動物門甲殻類で貝ミジンコの仲間で動物性プランクトン |

|

光り方の違い |

昆虫の蛍同様、体内発光なので、夜光虫そのものが光って見える |

ルシフェリン-ルシフェラーゼを体外に放出する体外発光で、光る物質が放出されるように見える |

|

ウミホタルや夜光虫の青白色の発光色はルシフェリン、ルシフェラーゼと水による反応で、補因子を必要としない極めて簡単な発光系だそうです。

ルシフェラーゼ

ルシフェリン+O2 ----------------> オキシルシフェリン+hυλ460nm(青白い光)

ルシフェリンという名前は、暁の明星、魔王ルシファーに由来するそうです。

補足:暗闇で夜光虫を見るときは大きく分けて次の2つの観察方式があります。

| 観察方式 |

方法 |

特徴 |

| アクティブ方式(動的観察方式) |

パドルで水をかき回す・艇を海面でグングン進ませるなど常にアクションを起こしつづける観察方法 |

夜光虫が大発生して赤潮を作ったときなどにダイナミックな発光が楽しめる。アクションを起こした部分のみ注視してしまうため、自分を取り巻く全体の様子は楽しめない。 |

| パッシブ方式(静的観察方式) |

暗闇に目が慣れるまでその場に留まり、自然に発光する様子を何もせずに見る観察方法 |

海中・海底の広い範囲のわずかな発光も目に入り、光の海に吸い込まれていくようなワイド感が楽しめ、いつまで見つづけていても飽きません。風で海面が乱れると観察が難しくなります。 |

|

パッシブ方式は感激もハイレベルでお勧めです。アクティブ方式は周りが明るかったり、夜光虫密度が低いときなど感動はひとかけらもありませんでした。

|

海でこんなクラゲが浮遊していたら、そっとすくって浜まで持ってきてみましょう。刺さないクラゲです。夜になって暗いところで刺激すると、キラ〜ンと航空レーダーのように光って綺麗です。(注)この写真は発光している様子ではありません。実際の発光の様子は、クラゲ中央から放射状に広がっている筋状のヒダと、クラゲのフチの周囲部分がわずかに青く光るだけです

|

オワンクラゲ

めんどくさい分類で表すと、ヒドロ虫目、学名がエクオレア・ケルレスケンスといい、海が青白く光ることを表した名前だそうです。

暗いところでクラゲを刺激すると傘のふちに青白い光が走ります。

水槽で飼ってみたところ、一緒に入れておいたドフラインクラゲを食べ尽くしてしまいました。クラゲを食べるクラゲのようです。 |

|

オワンクラゲの発光は、発光タンパク質エクオリンとカルシウムイオンだけの反応で、酵素も酸素も必要なく行われます。

エクオリン + Ca2+ ------>発光

最近は大腸菌でエクオリンを作り出し、結婚式で光る液体として演出に使っているようです。

当サイト内の夜光虫・ウミホタル観察の案内へ進む

お問い合わせはこちらへ